作家インタビュー

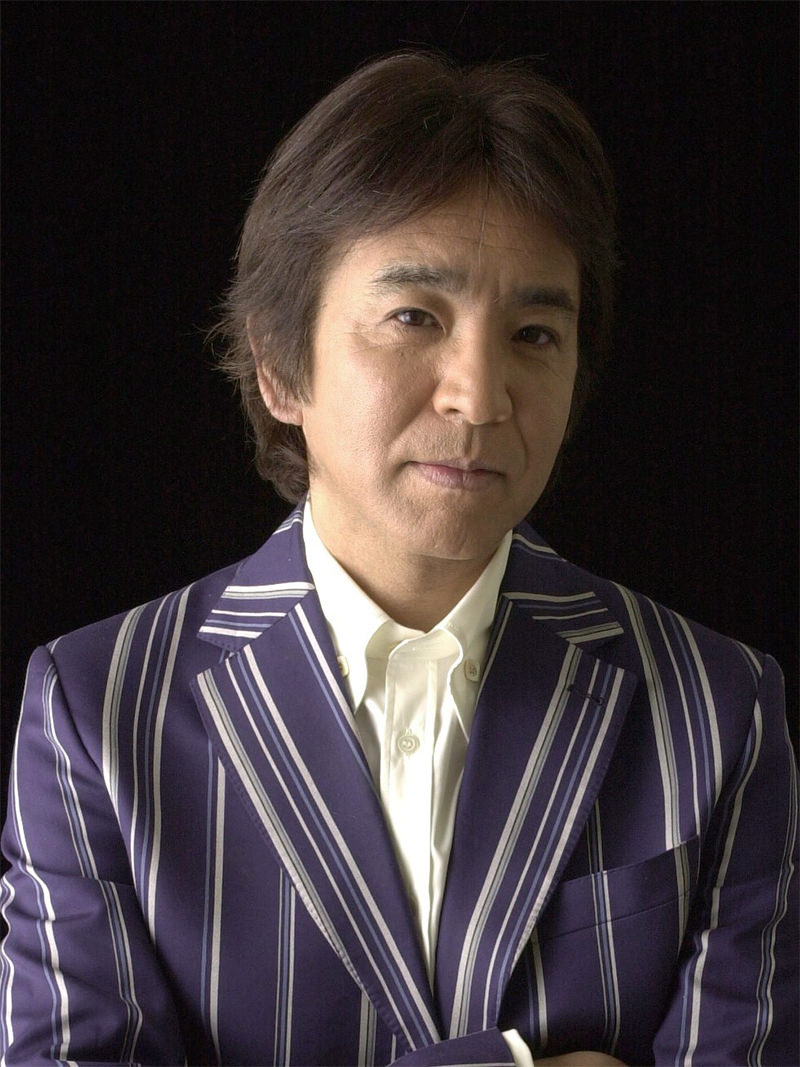

第05回 林哲司さん

80年代に杉山清貴&オメガトライブ、菊池桃子のプロジェクトで大ヒット・シングルからアルバムまでクリエイトしながら、杏里「悲しみがとまらない」、中森明菜「北ウイング」、チャート1位獲得の原田知世「天国にいちばん近い島」などのヒット曲を送り出した作曲家・林哲司さん。仕事的なジレンマを感じた70年代の話、2020年に突如起きた松原みき「真夜中のドア~Stay With Me」などの再評価に対する感覚、そして、コロナ禍の中でリリースした最新プロデュース作品まで、今感じることを中心にお話を伺いました。

アーティストとしてのデビューから

僕の場合は、最初から作曲家を目指していたのではなくて、気がついたら引力で作曲家のほうに引っ張られていた感じですね。アマチュア時代から自分で曲を作りながら、アーティストとしてやっていきたいという考えが強かったんです。ヤマハのポプコンの前身の作曲コンクールというのがあって、その頃に知り合ったのが後に音楽業界で活躍する萩田光雄さん、船山基紀さん、佐藤健さんでした。

佐藤健さんとは、増尾元章さん、それに今の東京キューバンボーイズのリーダー見砂和照さんと僕の4人で「オレンジ」というバンドを作って、それぞれソロアルバムを出しながら、今でいうユニットとしてステージもやっていました。僕のデビューアルバム『BRUGES(ブルージェ)』(1973年/ポリドール)のバックもやってもらいました。こうした活動がプロとしてのデビューだったんです。

うまくいけばそのままアーティストとして活動していくんですけど、自分が思い描いていた世界と現実というのは大きな差がありました。その当時の音楽シーンは歌謡曲、演歌がメインストリームでしたから、ニューミュージックという言葉がユーミン(のデビュー)あたりから出てきて、我々もその一連のグループとして位置づけられていましたね。新しい音楽はまだ始まったばかりみたいな状況でした。

アレンジャーとしての仕事が主流の中で

僕はアーティストとしてやっていくと同時に、機会があれば作品を発表したいという思いがありました。小椋佳さんや井上陽水さんのプロデューサーだった多賀英典さん(キティ・ミュージック・コーポレーションを設立)が、僕をアーティストとして以上に、作家(作・編曲家)としての側面に目をむけてくれて、「自分の作品を書きながらアレンジをやってみないか?」ということで、亀渕友香さんのアルバムに作品を提供したんです(1974年/亀渕友香『Touch Me, Yuka』に収録「積木の部屋」)。それでキティ・ミュージックに所属する作家第1号になりました。その後に所属したのが来生たかおさんです。来生さんが作曲して僕が編曲をするというスタジオもありました。来生たかおさんはアーティストとしてその後デビューするんですけど、その頃は多賀さんから熟成期間として勉強しなさいということで、他のアーティストへの作曲をしていました。僕自身もその頃はキティ・ミュージックのアーティストがレコードを出す時の手伝いをすることがありました。井上陽水さんがデモテープを録る時にピアノを弾いたりしたこともありました。そのうちだんだん僕が作った曲が採用されだすんです。

多賀英典さんというプロデューサーとしてのブランディングがあると、周りの人の見方が変わってきて、こいつを使ってみようかなという気になってもらえたんです。そういう時に筒美京平さんの方からアレンジの話がありました。萩田光雄さんはいち早く京平先生の門をくぐっていたんです。その後、僕も呼ばれて南沙織さんの曲(1975年「ひとねむり」など)をアレンジしました。

少しずつですけど、音楽業界の中で自分の仕事ができるようになって、それでも曲を書く以上にアレンジの仕事の方が主流だった時期があるんですね。だから、自分が作曲家として、自分が思うような作品を提供できるようになるまで、アレンジャーなのか作曲家なのかはっきりしないまま、音楽業界に携わりながら生活はできている状況が10年くらい続いたんです。

でもその間には、イギリスのジグソーに提供した曲(1977年「If I Have To Go Away」)が海外でヒットするということもありましたから、自分の作品に対しての自信というものはなんとなく持ってはいました。

なぜ作曲家以前にアレンジャーとして起用されたかというと、歌謡曲のメロディーに対するアレンジが、ファッションでいう生地素材に対するデザインだとすると、そういうものはどんどん新しく変化していく。主軸たるメロディーというのは、わかりやすい日本の流行歌メロディーで踏襲されているものが根強くあったからかもしれません。

その頃は、ポップス系というとユーミンを筆頭にニューミュージック系のアーティストとかバンドのことをいう位置感でしかなかったんです。でもそういう人たちは作曲は自分でできちゃうから、僕ら職業作家としてやっている者が作品を提供できる場面がどうしても歌謡曲寄りになっていってしまいました。といっても、歌謡曲の世界にはベテランの作曲家たちが充分にいるわけだから、その中に新人の作家が新しい感性で作品を斬り込んでいこう思っても、レコード会社や音楽制作会社などのディレクターがよっぽど新しい感性を持っていないとなかなか使ってくれないというジレンマもずっとあったような気がします。

作曲家としての夜明け前

当時、曲を作る中でもう一つの問題は、さっき話したように70年代の音楽の主流は歌謡曲、演歌だったので、僕らが作る曲を歌えるシンガーがポップス系では少なかったんです。新しい感性をもったシンガーは、自分で曲を作るシンガーソングライターだったんですね。歌謡曲とポップスの両面を歌えるシンガーはそれまででも布施明さん、弘田三枝子さん、沢田研二さん、朱里エイコさん、しばたはつみさん、などがいるんですけど、僕らから見てもうちょっとポップス寄りの人はあまりいませんでした。そういう状況の中、70年代後半になって、仲間内から大橋純子さんが躍り出たんです。その後、1979年になると、最近ではシティ・ポップの起点ではないかと話題になっている松原みきさんと竹内まりやさんが出てくるという感じですね。

それまで布施明さんや南沙織さんに書いた曲はそれなりのスマッシュ・ヒットにはなったんですけど、印象に残る作品とまではいってないんです。松原みきさんの「真夜中のドア~Stay With Me」や、竹内まりやさんの「SEPTEMBER」の2曲はスマッシュ・ヒットでありながら、今振り返ると、ヒット曲の潮流としてエポックメイキング的な位置感として受けとめられ、新しいタイプの作家出現だという認識を音楽業界の中で持ってもらえた曲だったかなと思います。でも、まだまだ夜明け前で、メインストリームは明らかに歌謡曲主流の時代でした。自分がそこを通過したらすぐに作品をシンガーにどんどん提供できるかというと、残念ながらそういう状態にはならなかったんです。そうなるのはもう少し後の1983年から84年くらいで、上田正樹の「悲しい色やね」や杏里の「悲しみがとまらない」、それに、杉山清貴&オメガトライブのデビュー曲「SUMMER SUSPICION」のヒットが、自分のスタイルが定着する足がかりになりましたね。

インドネシアの人気YouTuberが

カヴァーするなど2020年に再注目

松原みき「真夜中のドア~Stay With Me」(1979年)

「真夜中のドア~Stay With Me」が、海外のYouTuberがカヴァーしたり、Spotifyグローバルバイラルチャートで15日連続世界1位になったとか、すごいことになっていますけど、自分の中では正直に言って、そんなに…っていう感覚があります。もちろん自作の中で好きな曲ではあるんですけど、ベスト3に来るくらいの曲かというとちょっと違うかな…という感じなんです。

自分の場合、一般のリスナーだった頃は、洋楽志向で洋楽のレコードばかりを買っていたけど、この作品は好きだなと思ってGSのレコードも買ったりとか、すぎやまこういちさんなどのポップス系作曲家の作品をまれに買っていたことはありました。だから、今の音楽業界にいる1979年当時の学生たちが、そういう価値観で「真夜中のドア」のレコードを買ってくれたというのはわかるんです。歌謡曲がメインストリームの時代だったので、その中での新しい音楽として捉えてくれたということはわかるんです。でも今、この曲がすごいと言われても、自分の中で1位、2位の曲ではないので、今ひとつピンと来ないんです。海外でカヴァーされての反響ということについては、プロデュースする立場だから、分析は考えてみたりしますけど、本当のところは正直言ってわからないんです。でもあえて考えてみると、クールジャパンの流れの中で、アートやアニメから日本は面白いというのがだんだんと伝わっていく。そんな中で、同時に日本の音楽の面白さも広がっていったと思うんです。でもそこで、なぜ70年代終わりから80年代の曲なんだろう?ということを考えると、アニメに付随している今の音楽じゃなくて、意外と僕ら世代がアメリカを追いかけながら、一生懸命に計算しながら作ってきた音楽が、逆に今、海外のリスナーからすると新鮮に聞こえているんじゃないかなという気はしないでもないですね。あとは一つのブームだから、ブームって1回火がついちゃうと、その後は理屈ではなく、今これが流行りだから聞こうということになると思うんですよね。

2020年に再評価のもう1曲

中村由真「Dang Dang 気になる」

(1988年/テレビアニメ『美味しんぼ』主題歌)

中村由真さんに提供した「Dang Dang 気になる」(1988年)が、DJの間で盛り上がって、アナログレコードの再発売があったと聞いても、これも自分の中ではピンと来ないんです。アレンジャーの船山基紀さんの作品集に選ばれて収録されたり、最近の反響をTwitterで見かけたりしますけど、正直に言わせてもらうと、自分の中ではプライオリティーが高くないんですよね。もちろん作品を書いている時には、(どんな作品にするかという)答えを真剣に出していますから、自分の中では『美味しんぼ』というアニメの主題歌として的確な答えを出したつもりで作って、それなりにヒットして、そういう役割は果たしているんだけど、自分の今まで書いてきた作品の中で、自分個人として林哲司を代表する曲として、と言われてしまうと、果たしてそうかな?という疑問は正直ありますよね(笑)。

中村由真さんについては、むしろその前のフォーライフの時代に、プロデュースさせてもらった『GIRL & WOMAN』(1988)というアルバムで、スケバン刑事のイメージとは違うタイプの作品でまとめて、本人も曲を気に入っていた記憶があるんです。その時に書いた作品の方が、今後もリメイクしたいくらいの曲もあるので…。正直、「Dang Dang 気になる」の再評価については、自分ではわからないです。逆に皆さんはどうですか?と聞いてみたいです(笑)。

ヒットメーカーとしての確立

上田正樹「悲しい色やね」

(1982年発売~1983年にヒット)

これは意外と知らない人が多いんですけど、最初はシングル用ではなく、アルバム『AFTER MIDNIGHT』の中に入れる1曲のつもりで作ったんです。CBSソニーの制作担当だった関谷さんが曲ができた後に強い思い入れを持って、これをシングルにしたいと周りを説得していったんです。

この当時のシングルのフォーマットのあり方として、バラードだし、シングルに必要なあざといフックが強いわけではないので、完全にアルバムの1曲として臨んだ曲です。シングルならばアップテンポで、サビはお仕着せがましいくらいの強さがないとインパクトが無いということがあったので、そういうことを意識した曲ではないんです。好きなことをやったという感じでした。

これは結果論になりますけど、洋楽的なバラードに康珍化さんが作ったあのインパクトある関西弁の歌詞が乗っかったことと、星勝さんのブルージーなアレンジと、最終的には上田さんの歌唱力だと思いますけど、それが相まって化学反応を起こしたということだと思うんですね。

僕は作曲した時はジョー・コッカーみたいなのをイメージしてましたから、それが関西弁の歌詞によって違うイメージになっちゃったから、自分の中ではもう意識にないような曲になっちゃっていたんだけど(笑)。

でも、発売後にジワジワをチャートを上がってきて、次の年にはベストテンに入ってきたという、今までにない売れ方をしたんです。それまでのヒット曲じゃない、チャートに1年も居座るヒットのあり方みたいなのが印象的だった。そしてこの曲で教えられたのは、歌はいいメロディーを書けばいいのではなく、それにふさわしい言葉があって一つの優れた作品になるということだと思うんですよね。でも、良い作品だけじゃダメで、歌っている人の歌唱によって命が吹き込まれ、歌がまさに歌になっていく。それが人の心をうつものとして世に出ていくという構図だと思うんです。それをこの曲で教えられました。

「悲しい色やね」以後、作曲をしながらの微調整

「悲しい色やね」の後はメロディーを洋楽的なもので作っても、微調整をするようになったんです。言葉数を考えたりとか。あえて逆に日本語がはまりにくいフレーズを入れると作詞家は苦労するんだけど、面白いメロディックな部分になると思ったりしましたね。

例えば、これも康珍化さんが歌詞を書いてくれた菊池桃子さんの「もう逢えないかもしれない」という曲。Bメロの♫タタタタララタッタッタッタ(♫そんな怒った か・お・を~、あるいは、♫手も握れない わ・た・し~の部分)というのは、全部メロディーをウラでとっているんですよ。これを出すことは作詞家にとって難しいけど、康さんだったらそこに面白い言葉を入れてくれるかもしれないって思ったんです。洋楽的なメロディーを書いてもそこに日本語の5文字が乗るのか、6文字が乗るのか、あるいは7文字が乗るのかということの意識は自分が仮の言葉をはめ込んでみて成立したりすると、ああこれが良いかなという整理、微調整は曲を作った後にやるようになりましたね。この「悲しい色やね」の前は、良いメロディーを書くことだけに執着していたんですけど、この曲で詞や歌の重要性を改めて教えられました。

長期に渡るプロジェクト

杉山清貴&オメガトライブ(1983年~1985年)

「SUMMER SUSPICION」(1983年)

杉山清貴&オメガトライブはデビューにあたって、最初に作曲家として僕に白羽の矢を立ててくれたのはBMGビクター(当時の名称はRVC)の岡村さんというディレクターでした。西城秀樹さんなどを担当していたディレクターで、その岡村さんがオメガのプロデューサーになるトライアングルプロの藤田浩一さんを紹介してくれたんです。でもその後、BMGの会議でこのバンドは認められず、バップからのデビューとなるんです。BMGで紹介された頃はまだ、アマチュア時代のバンド名のきゅうてぃぱんちょすだった頃です。

横浜から出てきたロックバンドというイメージで、最初に書いた曲が「UMIKAZE TSUSHIN」と「A.D.1959」だったんです。この2曲はオメガのデビュー後に、シングルのカップリングやアルバム曲になるんですけど、藤田さんはそれに対して、自分が考えているものと違っていて、もう少し日本的なものが良いということだったんです。言葉だけで打合せしても曲が出てくるまでわからないですけど、具体的にこの2曲ができたことで、もうちょっとこういう風にしたいというより具体性がプロデューサーの中から出てきて、それでできたのがデビュー曲の「SUMMER SUSPICION」だったんです。

自分のスタイルが確立するには、いろいろなアーティストに提供した曲が個別にヒットを出していかなければならないんですけど、幸いなことにこの杉山清貴&オメガトライブというプロジェクトを継続しながらそれができていったんですね。

オメガトライブにおけるプロデューサーと作曲家の関係

一番良いプロデュースというのは、ああしろこうしろとあまり細かい指示を出しちゃうよりも、自分が信じたクリエイターに好き勝手にやらせて、それを監視していれば良いということなんでしょうね。プロデューサーとしての藤田浩一さんと自分の関係というのは、このクリエイターは何か持っていると思ったら、それを信用してうまく遊ばせたという、そういう俯瞰したプロデュースをしていたんじゃないかなという気はするんですよね。最初の頃はもちろん藤田さんからのリクエストがすごく強くあったと思うんですけど、オメガをやっていく中である時期から信頼を寄せてくれていたので、同じ事務所の菊池桃子さんもそうなんですけど、大局的なというか、そのまま手放しで「作品を作ってきて」というぐらいの指示だったので、僕もそれを引き継いだ後に、ただ良い曲を書くということだけではなくて、そのアーティストの今の現状の中で自分がどういう作品をあてがえば良いのかということを考えていったんです。

オメガの場合は、制作過程の中で自分もバンドの一員になったような気分で作っていましたから、オメガのサウンドを作ること自体が、自分のソロアルバムを出さなくても良いくらい、自分のオリジナリティーを発散できたんじゃないかなって思います。

「ASPHALT LADY」(1983年)

~「君のハートはマリンブルー」(1984年)

オメガの歴史をたどっていくと、2作目のシングルの「ASPHALT LADY」がこけちゃったんですよ。それはたぶん藤田さんが亡くなられたからいうわけではないのですが、プロデューサーの判断で、ドメスティックさ(=歌謡曲的な部分)を意識しすぎて、歌謡曲のあざとさを追い求めすぎていて、僕自身もそれに従っちゃったということもありました。オメガのアーティストとしての認知がデビュー曲の段階でまだ確立されていなくて、言葉は悪いかもしれないですけど、楽曲先行で売れていったんですよね。楽曲の認識は持たれたんですけど、ジャケットに本人たちが出ていなかったこともあって、アーティストとしての存在が曲のヒットによって定着していなかった時期で、それを見誤って次の作品を出してしまったんですね。

「SUMMER SUSPICION」は36万枚のヒットになったけど、「ASPHALT LADY」は6万で、あの30万人はどこへいっちゃったのかという反省材料も制作者たちにはあって、それをはね返したのが、「君のハートはマリンブルー」だったんです。

「君のハートはマリンブルー」の時は、TBSドラマ(『年ごろ家族』)の主題歌というタイアップもありました。この3作目のシングルで、アーティストとしてのオメガをきちっと認識されるようにというのは、曲を作る側もバックアップする側も一体になってサポートしてくれたので、またヒットに返り咲いて、オメガの位置も確立できたんです。僕の中でもオメガトライブのカラーというものが確立できたシングルだったと思います。

「ふたりの夏物語 NEVER ENDING SUMMER」(1985年)

「ふたりの夏物語」の頃になると、彼らはすでに歌番組の常連で、アーティストとしての認知もあったので、そういう意味で気は楽になっていたんですけど、ただJALのタイアップだったのと、「オンリー・ユー 君にささやく ふたりの夏物語」というキャッチだけは決まっていたんです。歌詞にそれを入れなければならないということはすぐに決まって、それで、「曲を明日までに書いてきて」って言われたんです(笑)。でもそれが出来ちゃったんですよ。

作曲者兼編曲者の強み

今年(2020年)、オメガのアナログ盤のボックス『7inch Singles Box』を作って、シングルを振り返った時に、なんでこんなに出来ちゃったの?という自分の中のマジックみたいなものに、ここでどうしてこういう発想でこれらの曲が出来ちゃったんだろう?という驚異みたいなものを感じたんですよ。その時の巡り合わせって強いものがあったんだなという感じがしてるし、悶々としながら生み出している時にどこかで悩んでいると、特にアレンジのフレーズなんですけど、解決策が出てきて、そして作曲者がアレンジャーでもあるので、メロディーの微調整が自分の中で後からOKを出せるわけですよ。ここはこうしたいとか、後からDメロをつけちゃえばそこは成立するんじゃないかとか、メロディーと音が並行して出来ちゃうので。最初のデモテープの段階でプロデューサーの藤田さんのOKさえとれて入れば、細かい微調整は自分の中で出来ちゃうから、帳尻を合わせられるんです。それも大きな救いになったんじゃないかなという気がしていて。特に今回、『7inch Singles Box』で一連のシングルを聴いていた時に、このサビに持っていくための仕掛けとメロディーとがどうしてこういう風になったかと思ったら、これ以外に考えられないんですね。ある曲についてはDメロをつけてあるけど、これはたぶん、このフレーズだけだと持たせられないと思って、後からDメロをつけたから、おそらく藤田さんのOKをもらった時にはこのDメロはなかったはずなんです。そこがプロデューサーと作家の信頼関係みたいなもので成り立っていて、藤田さんが曲に対して細かいことを言わなかったのも良かったかもしれないし、僕自身も自由に創作できたということが、うまく時代とかみ合う結果にもなったんじゃないかという気はしますね。

杉山清貴&オメガトライブと同じ事務所のアイドル

菊池桃子のプロジェクト

菊池桃子さんの場合はデビュー1作目の「青春のいじわる」(1984年)と、RAMUになる前の最後のほう、自分でアレンジをすることやめた段階の曲(シングルでは1987年の「Nile in Blue」と「ガラスの草原」)を書く時が難しかったかもしれないです。

デビューにあたる最初の作品は容姿が可愛い子なので、楽曲としてはどういう風にでも送り出せるわけです。既に他のアイドルはいるわけで、例えば松田聖子風にするのか、中森明菜風にするのか、松本伊代風にするのかなど、いろいろなロジックがあると思うんです。今振り返ると「青春のいじわる」は、まだ僕の中ではっきりと方向性が定まらないような書き方をしているんです。アイドルの曲になりつつも、洋楽の要素もちょっとあるんだけど、何かはっきりとした路線というのが決まらない形でできているんですよ。これは僕にしかわからない、他のみんなはわからないことかもしれないですけど(笑)。でも、オケが出来て、本人が歌って形が出来てみると、ちょっと他のアイドルたちとは違う色合いが出たな、というのは掴んだんです。プロデューサーの藤田さんは最初のシングルはこだわっていて、デビュー曲が出来るまでは心配してました。

2作目の「SUMMER EYES」、3作目の「雪にかいたLOVE LETTER」になってくると、シングルだけは意識的にわかりやすいメロディーにしていたけど、アレンジが加味されてそこにフレンチ・ポップスの要素とかも入れながらやっていたんで、歌謡曲の作曲家やアレンジャーが作ったものじゃない位置感のようなものは色合いとして出ているんじゃないかなとと思います。

それがもっと色濃く出たのがアルバムですね。藤田さんは大学生が持っていてもおかしくないようなジャケットとサウンドにしたいということを言ってました。僕としても好きなことができる感じでファースト・アルバムの『OCEAN SIDE』(1984年)の音が出来ていったんです。既にオメガでやっていた洋楽志向を強く意識して、本人が歌える音域の範囲の中で、サウンドだけは洋楽志向のものをあてがっても良いんじゃないか、ということで作品を出していきました。本人はかわいそうなんだけど、曲が難しいから歌唱に苦労していたと思うんですね。逆に言うと、言い方は悪いかもしれないですけど、ヘタウマ感がああいうサウンドの中で独特の感覚になっていきましたね。すごく歌がうまい人が歌うと違うテイストのものになると思うんですけど、こちらがコテコテのソウルっぽい曲を書いたとしても、菊池桃子さんのあの歌声によって爽やかな色合いが出るんですよ。それが桃子サウンドの要素になって、アルバム1枚をやった時に、自分の中にニューミュージックを書く意識で、このアイドルの作品を作っていけば良いんだという一つの答が出てきたと思います。

菊池桃子作品のアレンジ、サウンドの新しい悩み

その後も自分が信じているところのものを作っていくわけですけど、続けているとリスナーは飽きてくるわけですよね。そこに新しい悩みが出てきて、どういう風に新しい色合いを出していくかということを自分なりに作風を変えたり、アレンジを変えたりしながら作っても、そこの部分は自分の中でも手詰まりになってくるわけです。その解決の手っ取り早い手段として、アレンジャーを変えようということになるわけなんです。藤田さんもそれを感じていましたけど、こちらに言われるまでもなく、僕は他のアレンジャーに任せることにしました。

僕は当時、他の仕事でも自分でアレンジをするか、アレンジャーに任せるかというのを振り分けていました。他人にアレンジを委ねる面白さと、自分自身の持っているものを幅広く見せるという両方を、筒美京平さんのもとでアレンジをしていた時に学んでいました。

今ここで筒美京平さんについて思うことは、自分の持っているものを十二分にアレンジャーに任せることによって、アーティストに合ったものを作り出していくというある種のプロデュース感覚を持っている作曲家なんですね。その手腕を教えられたわけではないですけど、1回は筒美京平さんのもとでメシを喰った人間としては、こういうプロデュース感覚を学ばせて頂いた感じがします。

アルバムもデビューから全て自分がアレンジャーもやりましたが、4作目の『ESCAPE FROM DIMENSION』(1987年)で初めて、収録曲の半数くらい、鷺巣詩郎さんや久石譲さんをアレンジャーとして起用しました。その後のシングルも、「Nile in Blue」が鷺巣詩郎さん、「ガラスの草原」は新川博さんだったかな。

なので、その後に藤田さんがRAMUを作りたくなったのもわかる気がするんですよ。菊池桃子さんは大事なアーティストだから、どのように継続して路線をスライドさせていくかっていう藤田さんの企画、アイデアというのは考えていたと思うんです。アレンジャーを変えただけでも売上数字が落っこちてきましたから、その中で菊池桃子というアーティストをどう長生きさせるかが、今度は藤田さんのプロデューサーとしての感覚で捉えた時に、バンド化という形をとるという方向に働いたと思うんですよね。ユニットという言葉がまだ一般的ではなかった頃です。今でも憶えているのは、事前に藤田さんから話はありましたけど、RAMUが出来た時には正直言って、「ホントかよ?!ウソだろ」みたいな(笑)。無理があるようには感じてましたけど、これが不思議なもので、藤田さんの凄さというのは、僕らからするとスマートじゃない部分が半歩先を行っていたりするんですよ。一歩先ではなくて半歩先。例えばオメガのアーティストの顔を出さないジャケットもそうですけど、杉山清貴&オメガトライブという名前も僕らからするとオメガトライブで良いじゃんっていう感覚なんですよ。日本人の名前が片方に入っていて、黒沢明とロス・プリモスみたいな歌謡曲グループみたいに思われちゃうネーミングとしたり。そうかと思うとジャケットに日本人を出さないというそこがアンバランスなんですよね。

菊池桃子さんだと、特にアルバムのジャケットではいわゆるニコパチの写真を出さないで、隅の方に海で仰向けに浮いている写真にしたり、コイノニア(アメリカのフュージョン・バンド)を連れてきて武道館でコンサートをやったりして、どういうことなの?!という(笑)。そのへんの発想は、今考えてみるとマトモじゃないんですよね。でもそこにはあの人なりの論理があって、菊池桃子さんのコンサートのバック・ミュージシャンがこれだけすごかったら、そのミュージシャンを観たいファン層が桃子さんを見たらどうなるんだろう?という、僕らとは視野が全然違うところから考えていたりするんです。

RAMUもたぶん藤田さんの頭の中には、これが良いのだという答えがあるかもしれないけど、当時の僕の気持ちとしては、今までで確立してきたものがこういう形になっちゃうの?!という残念さみたいなものが正直ありましたけどね。でも、どういう風にエンドユーザーに届くかというのはわからないものです。

アレンジの音からテーマが見えた

中森明菜「北ウイング」(1984年)

中森明菜さんは自分でプロデュースする能力を持っている人ですから、オメガの曲が好きでそれを作った作家を指名した、ということはまんざらウソじゃないだろうなとは受け取ってますけど、今思うと、当時ワーナーミュージックの島田さんというディレクターが優秀だったと思いますね。何を作りたいかというコンセプトをはっきりと出してくるプロデューサーだったんです。あの時の中森明菜さんに対して、どういう作詞家、作曲家、アレンジャーでどういう作品を作るかということをけっこう考えていたんじゃないかなと思います。

僕が作品を提供した頃の中森明菜さんは、すでにヒット曲も多数で、圧倒的な存在感があったわけです。そこからのオファーですから、プレッシャーがありました。中森明菜さんにヒット曲の中には芹澤廣明さんが作った「少女A」というツッパリというかエッジが効いてアグレッシヴなイメージと、来生たかおさんが作った「スローモーション」、「セカンド・ラブ」の優しい女の子像とで両極端なイメージがあるので、そのどちらかかな?とか。島田さんから出たのが、その真ん中で行って欲しいということだったんです。作曲の立場からすると、歌詞ならば真ん中というのはわかるけど、メロディーを作るにはわかりにくかったですね。それで考えて、僕はロックまで行かないし、赤や黄色の原色を出すタイプでもなく、憂いを含んだものを得意とするメロディー・メーカーだから、ああいうメロディーができたと思うんです。それを決定づけたのが、強い意志を持ちつつも優しい女性が空港から旅立つというドラマを描いた康珍化さんが作った歌詞の力だったと思います。

自分のアレンジで入れた弦の駆け上がりのところを聞いた島田さんが、飛行機が離陸するイメージを感じて、空港というテーマができたというので、あながちアレンジも無視できないなと思いました。康珍化さんがつけてきた曲名は「ミッドナイトフライト」だったので、中森明菜さんが考えた「北ウイング」というタイトルに変えることには反対したんです。でも、振り返ると、あの時に「北ウイング」と名付けた中森明菜さんのアーティストとしての直感はわかりますね。

1984年の元旦に発売で、スタッフは1位を信じて疑わなかったんですけど、それが裏切られた結果になったのは、年末に発売だったわらべの「もしも明日が…。」が1位だったことですね(苦笑)。

プロの作曲家として楽曲を提供することと

80年代のレコーディング

例えば、そのアーティストがデビューならば、どういうデビューをさせるのかということ、あるいは何作か出してきたアーティストならば、その時点での評価を引き継いだ時に、そのアーティストを変貌させるのかあるいは踏襲した中で輝かせるのか、そのへんの役割が作曲家や作詞家にはあるので、そのプロデュース能力が無いとダメだと思っているんですね。プロデューサーが厳密な意見を持っていて、それをコピーするような作品を書ければそれでも良いんですけど、そういうのはケースとして少なくて、ましてや打合せなどでの言葉だから、その言葉を引きずって創作活動に入った時にその作曲家、作詞家の中にプロデュース的な発想がないと作品は作れないんです。それは作曲家としての力だけで作れるものではないんですね。作詞家も、自分は言葉の人だから音楽に関してそんなに詳しくなくても大丈夫ということも有り得ないです。作曲家としての僕ならば、作詞のことも意識しておかないとならないんです。歌を書く以上、両方を意識していないとならないんです。並行してアーティストにどういうものを提供するかと考えた時には、小説を読んだり、映画を観たり、美術館や様々なイベントに行ったり、作家として吸収することは自分の専門分野だけではないんです。その時世のファッションであったりとか、その年齢で感じることだとか、その人が歌ったことを受け取るリスナーのことを考えたりだとか、ポップスである以上、そういう中で見極めて作品を提供していかないというところもあるので、正直、ヘロヘロになりますね。

今年に入ってからこの取材までの時点で95曲を書いているんです。なぜ書けちゃうかというと日課にしているからなんですけど、仕事として発注があって、様々な規制の中で書いていたらヘロヘロになりますよ。そうじゃなくて自分の好きな曲を書く、書きたいと思っている曲を書く、自分がインスパイアされた中から曲を書くということなので、いくらでも書けるわけで。

プロとしてやる以上は、いろんな規制の中で作らないとならないという、ある意味、宿命があるわけですよね。その宿命の中で作品を生み出すということは、先ほど話したようなことも加味されていないとならないわけです。特にシングルの曲を書くとなった場合は、責任というものがガーンと乗ってくるわけです。そこで曲を書くということはものすごく難しいことなんですよ。だから、プロジェクトを進めていく中で僕はボロボロになったり、杉山清貴&オメガトライブの頃の康珍化さんもボロボロになったりしていったんですよ(笑)。

1作書いた段階で脱力感があるくらいのエネルギーの消耗というのはプロの作家であればどんな人でもあるんじゃないかなって思います。そのくらい切磋琢磨してモノを生み出していた時代があの頃だったような気がします。

制作者も同じことで、スタジオの中でみんなで一つの作品を作るのにコンセンサスをとって意識がそこに集中しているから、だんだん出来上がっていくステップをみんなが共有しているわけですよね。そこに対する喜びをいつも味わっていた時代だから、今は様相がだいぶ変わっちゃったんですよね。その点は今のクリエイターの人たちはかわいそうだなっていう気がします。今は個人の中で仕上がったものを提出して、出来上がったものを受け取るディレクターがいて、歌が入って仕上がったという3段階くらいのプロセスしかない感じだから、昔のレコーディングで楽器を一つずつ足していって、コーラスが入って、だんだん曲が完成していくという醍醐味が無くなっちゃったなというのは感じています。

2020年、コロナ禍でリリースした最新プロデュース作品

松城ゆきの/1stアルバム

『Le Premier Pas(ル・プルミエ・パ)』

一般的に言われている僕の作品、林カラーっていうのはオメガに代表されるような、あるいは最近取り上げられているような「真夜中のドア」なのかもしれませんが、そういうシティ・ポップみたいなもので捉えられていると思うんですけど、実は僕の中にも欧州ものとかが根強く入っているんです。

僕たちが物心ついた頃から日本のヒットチャートは全世界の曲を受け入れて、それがヒットチャートに反映されていたから、アメリカントップ40になるまでは、日本のチャートはどこの放送局でも日本で人気がある海外の曲をランクインさせていたんです。その中にヨーロッパの曲、イタリアのカンツォーネとか、ユーロビジョンがあればAᗺBAの曲もあり、007の主題歌が入ったりとか、混然一体となった音楽の中でヨーロッパのいいメロディーも聞いてきているので、自分の中でフレンチ・ポップスも大きな位置を占めていることも確かなんです。オメガでやってきたことが自分の特徴であることを否定はしませんけど、かといって欧州ものが自分の中にないことはないのです。

フレンチ・ポップスの歌い手を長い間探していたんですけど、デモを作ったりしてもいい形で成立しなくて、そういう時、3年前に松城ゆきのさんをシャンソンのライヴ・イベントで見つけて、この人だったら何かイメージできるかなと思って、最初の作品を2曲「戀」と「さよならのフォトグラフ」を書いて、松井五郎さんと竜真知子さんにそれぞれ詞を書いてもらったんです。それで歌ってもらったら、イメージ通りの作品になってきたんです。ただ、制作の方向をこの時代に果たして通用するのかというのは確証がないわけですから、どうしようかなと考えて、いろいろなレコード会社、レーベルに当たっても今の音楽業界の流れの中で、デビューから面倒を見て育ててくれるという大きな取り組みができるところがなかなか見つからなかったんです。滞っていた時期もあったんですけど、途中までやりかかっていることだから、キチッとアルバムを作りたいというのがあって、もう1回考え直して作品を作っていきました。自分だけじゃなくて、スタッフの作品も入れてアルバムを構成したら、意外と面白いものができました。昔書いた松本伊代さんの「サヨナラは私のために」という「サヨナラ三部作」から1曲選んでリメイクしたのは戦略でもあるんですけど。

作詞家が全部違うのは偶然で、「これはこの人、こういうメロディーは絶対この人がいい…」なんて1つ1つ曲のタイプを考えていたら別々の人になってしまった。逆に、そういう素晴らしい作詞家たちが集まってくれたというコンセプトにできないかなと思って、「素敵がいっぱい」は売野雅勇さんのポップな言葉の羅列が絶対に面白いと思い頼んだ作品ですし、「時をめぐるPassage」は吉元由美さんの女性的な詞が欲しかったからなんです。

自分が好きだったフレンチ・ポップスの感覚があると思っているんですけど。昔聞いたものが残っていて、新しさも感じましたと言ってくれる往年の音楽が好きな人もいたり、若い人は違う感覚で聴くんでしょうけど。結果的に80年代と変わっていない作り方をしています。世の中がふた周りくらいしてシティ・ポップのブームが起こっていたりするんですけど、メロディー書きのメロディアスな部分は変わってませんね。そういう作品として出せたと思うし。このアルバムを聴いてシティ・ポップと思ってくれる人がいても、フレンチにこだわることはないから、それはそれでいいと思っています。

本当は9月4日にマスコミを集めてお披露目のレコ発ライブをやりたかったんですけど、コロナ禍の状況により限られた人しか入れられないということもあって、CDリリースのプレ記念ライブということにしました。10月にリリースした作品ですが、2021年はライブも含めてさらにプロモーションをしていければと思っています。

プライベートの趣味は、海でも山でもOK

前は1週間に1回はサッカーでボールを追いかけていたり、シニアですけど、月1回ぐらいオフィシャルなシニアサッカーの試合に出場していました。ここ2年くらい離れてしまってますけど。今は趣味が多くて、趣味の道具を集めるのが趣味みたいになっちゃってます(笑)。釣りに行こうかといえば行けるし、スキーに行こうとなればすぐに行けるし、あとはボディーサーフィンもできます(笑)。とにかく海でも山でも、誘われればどれかはできるというようなものが物置にとりあえず入れてあります。

スキーは日帰りスキーですね。ウェアだけ持って新幹線で越後湯沢まで行くと、駅前でもうスキーがレンタルできるんで、一日滑って帰ってくる…というのはやってます(笑)。今はコロナで難しいですけど。仕事がいちばん忙しかった頃には、夜にスタジオへ行く前に行ってきたりとかもしていました。ウェアを持ってスタジオに入ったこともありましたね(笑)。

作曲家を目指す人にメッセージ

作曲の方法はいろいろあるんですけど、自分の場合は専門学校に行ったわけではないし、アカデミックな教育を受けてきたわけでもないので、プロとしてやっていく中で、こうしたらいい、ああしたらいいという自分なりの方法をいくつか考えて、煮詰まった時は別の方法で書くとか、それは知恵として自分の中でつけてきたものなんですけど、一つだけアドバイスできるとしたら、とにかくいっぱい曲を聴いて、それを身体の中に染み込ませるくらいに、既成のその曲に惚れ込んで、毎日毎日、例えるならば、食べていって欲しいということですね。例えば、ラジオのチャート番組を聴いていて、1時間の中で10曲かかったとしたら、その中に1曲でも好きになった曲があったら、その1曲を選んでいる自分の感性によって、他の番組からでも同じようなタイプの曲を選んでいると思うんです。そういう感性ってそれぞれの人の中にあるはずだから、そういうものを信じて、聞き込んでいくと、自分のオリジナリティーで曲を書くときに、メロディーのたどり方とかが、マネではなくて、自分が培ってきた音楽というものが自分の作品の中で個性として出るはずなんです。

取材日:2020年12月9日

東京・渋谷にて

聞き手:高島幹雄

【林 哲司 オフィシャルサイト】

http://www.hayashitetsuji.com

【林 哲司 / サムライミュージック Twitter公式アカウント】

https://twitter.com/SamuraiMusicPJ

林哲司 プロフィール

1972年チリ音楽祭をきっかけに、翌年シンガー・ソングライターとしてデビュー。以後、作曲家としての活動を中心に作品を発表。洋楽的なポップス・センスをベースにしたメロディーやサウンドは、いち早く海外で高い評価を得て、UKポップ・ロックグループ、ジグソーに提供した「If I Have To Go Away」が全米チャート、UKチャートをはじめ欧米でヒット。その後。舞台を日本に移し、80年代の音楽シーンに数々のヒット曲を送り込む。

竹内まりや「セプテンバー」、上田正樹「悲しい色やね」、杏里「悲しみがとまらない」、杉山清貴&オメガトライブ「ふたりの夏物語」など全シングル、稲垣潤一「思い出のビーチクラブ」など、1500曲余りの発表作品は、今日のJ-POPの指向となった。また、1987年『ハチ公物語』、1992年『遠き落日』2002年『釣りバカ日誌13 ハマちゃん危機一髪!』などの映画音楽や、1995年『人生は上々だ』、2000年『ブランド』などのテレビドラマ音楽、Jリーグ・清水エスパルス公式応援歌、国民体育大会「NEW!! わかふじ国体」など、テーマ音楽、イベント音楽の分野においても多数の作品を提供。

近年はクラシック作品や邦楽曲などに取組み、その作曲活動も多岐にわたっている。また、ヒット曲をはじめ発表作品を披露する「SONG FILE LIVE」を展開する。